“目の仏様”を司るパワースポット|滋賀・木之本地蔵院でご利益巡り

仕事でもプライベートでも、スマホやパソコンが欠かせない昨今。目の不調や視力の低下に悩まれている方も多いのではないでしょうか。

今回は、いまの時代にぜひ参拝したい“目”にご利益のある仏様、「木之本地蔵院」をご紹介。健気な言い伝えが残る“身代わり蛙”や目の仏様ならではのユニークなお納品など、「木之本地蔵院」の魅力をお伝えします。

目次

高さ6m!日本三大地蔵尊のひとつ、地蔵菩薩大銅像

JR北陸本線 木ノ本駅から、石畳が美しい坂道を歩くこと約5分。歴史情緒あふれる木之本宿の一角に、今回の目的地である「木之本地蔵院」(正式名称:長祈山浄信寺)があります。

開創者と伝えられているのは、奈良・薬師寺の僧侶である祚蓮(それん)上人。難波の浦に流れ着いた地蔵尊を背負いながら、地蔵菩薩の有縁の地を探していた祚蓮上人が柳の大木の下で休憩をした所、仏像が木の下から動かなくなり、その場を伽藍として建立したのが「木之本地蔵院」の始まりと言われています。また、地名の「木之本」もこれに由来するものと伝えられています。

天武天皇の時代に創建されたという「木之本地蔵院」には空海や木曽義仲、足利尊氏など数多くの偉人が訪れた記録が残っています。さらに羽柴(豊臣)秀吉が賤ヶ岳合戦の際に本陣を置いたという歴史もあり、この戦いの戦火により焼失。豊臣秀頼の命令を受け、片桐且元が再建しました。

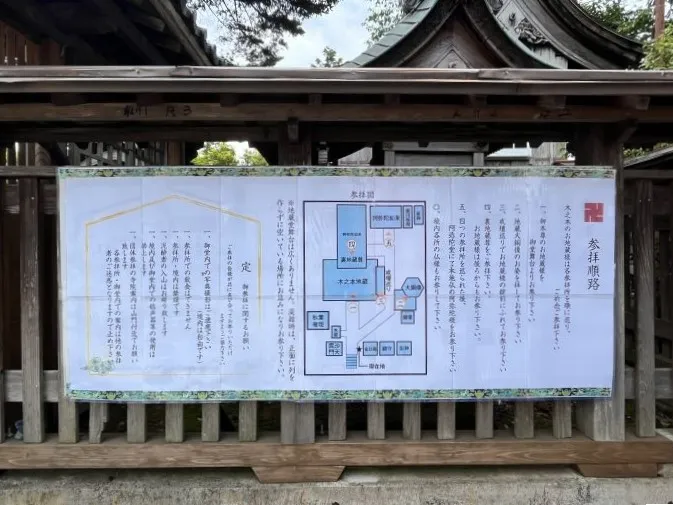

厳かな空気に包まれた境内にはご本尊であるお地蔵様を筆頭に、阿弥陀如来様や毘沙門天様、豊川稲荷様など、数多くの仏様や神様が祀られています。入口には参拝順路がわかりやすくまとめられているので、ぜひご参照ください。

大きな提灯が下げられた本堂には、ご祈祷の受付をしたり、お守りや絵馬、御朱印等を販売する社務所があります。

取材日には運良く特別参拝がおこなわれており、60尊以上の秘仏をお参りすることができました(本堂内の写真・動画撮影は禁止されています)。

本堂への参拝を終えたら、「木之本地蔵院」を象徴する地蔵菩薩大銅像とご対面。実は境内に足を踏み入れた時からそのお姿を目にすることができたのですが、近くまで歩み寄ると、その迫力に思わず息をのみます。

こちらの大銅像が建立されたのは、明治27年(1894年)。「木之本地蔵院」の秘仏である地蔵本尊の写しとして、多くの参拝客の信仰対象となりました。さらにこちらの大銅像は、栃木県の岩船地蔵尊、山形県の猿羽根山地蔵尊と並ぶ、日本三大地蔵尊のひとつ。凛とした佇まいや穏やかな表情に向き合うと、おのずと姿勢が整うことでしょう。

眼病平癒にご利益のある、珍しい“目の仏様”

さて、読者の皆様は、先ほどの地蔵菩薩大銅像の足元に、何かが供えられていることにお気づきでしょうか?

拡大してみると…なんとたくさんのカエルの人形が!

境内を探索してみると、手水舎にもカエルの石像を発見。

絵馬にもカエルの絵がしっかりと描かれています。さらに絵馬のカエルをよく見ると、片目をつぶっているのがわかります。

実は「木之本地蔵院」には、こんな言い伝えが残されています。

ある日、お地蔵様が目を傷めた旅人に出会いました。

旅人を不憫に思ったお地蔵様は、近くにいた一匹のカエルに言いました。

「カエルよ、どうかあの旅人の身代わりになってくれないか」

お地蔵様の頼みを受け入れたカエルが片目をつぶると、たちまち旅人の目が良くなりました。

この逸話から、「木之本地蔵院」は古くから“目の仏様”として人々に親しまれ、“身代わり蛙”の陶人形を大銅像にお供えするようになりました。

「木之本地蔵院」のお庭にはいまでも、この逸話に出てくるカエルが住んでいるという言い伝えもあるそうですよ!

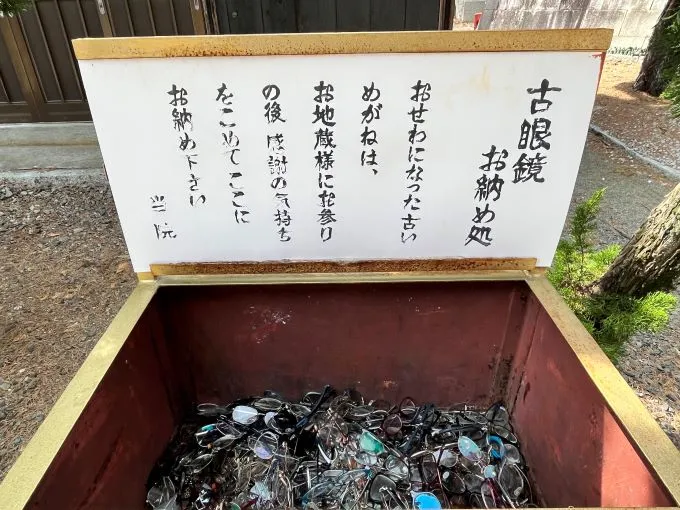

眼病平癒にご利益のあるお寺は全国的にも珍しく、境内には長年お世話になった眼鏡を奉納する場所も設けられています。

目の病気にお悩みの方はもちろん、視力の低下にお困りの方にも、ぜひおすすめしたいスポットです。

お気に入りの“身代わり蛙”を、あなただけのお守りに

それでは実際に、“身代わり蛙”をお供えしてみましょう。

購入できる場所は社務所や本堂前の階段下、地蔵菩薩大銅像のすぐ近くなど、数ヵ所あります。

箱の中を覗くと、片目をつぶった“身代わり蛙”がずらり。背中には“木之本地蔵院”の文字が記されています。

よく見ると一点一点、色の濃淡や表情が異なるので、どの子を選ぶか迷ってしまいます。

お気に入りの人形を選んだら、お腹にお名前と数え年の年齢を書きましょう。数え年がわからないという方も、記入台の上に一覧表があるので安心です。

書き終えたら願いを込めて、大銅像の足元にお供えを。その際、他のカエルたちが崩れたり、落ちたりしないように気をつけてくださいね。

「木之本地蔵院」では“身代わり蛙”の他に、奉納を通じてお地蔵様との法縁を深め心願成就を願う“奉納瓦”もご用意。

さらに、漆黒の闇の中、手探りで御厨子(みずし:仏像や経典などを安置する収納具の一種)の下を巡る“御戒壇巡り”もおこなわれています。

一歩進むこともためらわれる暗闇の先には、お地蔵さまとお手綱でつながれた宝珠が安置されており、手で触れることでご縁を結ぶことができるのだとか。

ご参拝の際には、ぜひ勇気を出して、“御戒壇巡り”に挑戦してみてください。

◆木之本地蔵院

住所:〒529-0425 滋賀県長浜市木之本町木之本944番地

電話番号:0749-82-2106

開門時間:8:00~17:00

駐車場:あり・乗用車20台

公式Instagram:https://www.instagram.com/kinomoto_jizoin/

参拝後は「菓子乃蔵 角屋」で、ほっこりスイーツタイム

境内をくまなく巡ると、意外と体力を使うもの。ちょっと一息つきたいときは、「木之本地蔵院」の目の前にある和洋菓子店「菓子乃蔵 角屋」がおすすめです。

1930年の創業以来、名物のでっち羊かんやロールケーキをはじめ、多くの絶品お菓子を生み出してきた「菓子乃蔵 角屋」。今回は2階の喫茶スペースに伺いました。

床の間付きの座敷をリノベーションした店内には、趣のあるテーブルセットやレトロなランプがスタンバイ。憩いの時間を愉しむにふさわしい、モダンで落ち着いた空間となっています。

中でも階段横のカウンター席は、「木之本地蔵院」を眼前に望む特等席!窓枠が額縁のように風景を切り取り、まるで絵画を見ている気分になります。

飾り棚には木之本在住の器作家、七尾佳洋・うた子夫妻作陶のカップを展示。こちらは「角屋」でも実際に使われており、気に入ったデザインがあれば購入することもできますよ。

「角屋」の喫茶スペースでいただけるのは、1階の店舗で販売されているお菓子と、喫茶スペースのみで提供されているドリンク。「角屋」独自の『蔵ブレンド』や香り高い宇治抹茶、お菓子作りにも欠かせない伊吹牛乳など、多彩なドリンクをお愉しみいただけます。

セレクトしたお菓子は、しっかりと食べ応えのある『抹茶でっちロール』。伊吹牛乳と地元産鶏卵をふんだんに使用した『ふんわり蔵ロール』の春季限定バージョンです。

宇治抹茶を練りこんだ、ふんわり軽やかな生地がなんとも鮮やか!ひとくちほおばると、馥郁とした香りが鼻腔をくすぐります。

生地に包まれているのは、甘さ控えめの純生クリームと大粒の小豆、そしてなんと、「角屋」で長年愛されている『でっち羊かん』!

蒸すことであっさり仕上げたでっち羊かんの素朴な甘みと抹茶のほろ苦さが絶妙にマッチ。伊吹牛乳たっぷりのカフェラテとも相性抜群です。

『ふんわり蔵ロール』は冬季限定の『あまおう苺ロール』や『ショコラロール』もご用意。近年では地元の老舗醤油蔵「ダイコウ(大幸)醤油」とコラボしたスイーツ『甘じょっパイ』や銘酒『七本槍』・純米吟醸の酒粕を使った風味豊かな『吟醸 粕てら』、木之本町の古橋地区に伝わる伝統茶葉・こだかみ茶のプリンといった、地元の特産品を使ったスイーツ作りにも力を入れています。

お菓子はテイクアウトもできるので、お土産にもぴったり。どこか懐かしさを覚える「角屋」のお菓子で、お店でもおうちでも、おいしいひとときを過ごしてくださいね。

◆菓子乃蔵 角屋

住所:〒529-0425 滋賀県長浜市木之本町木之本1072

電話番号:0749-82-2031

営業時間:8:00~18:00

定休日:不定休

公式サイト:https://kadoya1930.com/

長浜屈指のパワースポット「木之本地蔵院」で、運気を高める特別な体験を

白鳳時代から木之本の街を見守り、数多くの参拝客を迎えてきた「木之本地蔵院」。眼病平癒の他、延命息災の仏様としても信仰されており、毎年8月22日~25日には夏の風物詩である大縁日がおこなわれます。

GFC奥琵琶湖レイクシアからは車で約25分。北陸道を経由して来られる方であれば木之本インターチェンジを降りてすぐの観光地として、お帰りの方であれば高速道路に入る前の立ち寄り先としてお愉しみいただけます。

電車であれば永原駅から湖西線に乗り、新快速で近江塩津駅で北陸本線に乗り換え、木ノ本駅へ。永原駅から木ノ本駅まで約30分と行きやすく、GFC奥琵琶湖レイクシアから永原駅までは送迎もありますので、気軽に行くことができますよ(送迎は要予約・有料)。長浜方面におでかけの際には、“目の仏様”のご利益にあやかりに、ぜひお立ち寄りください。

GFCのリゾートに興味がおありの方は、以下から気軽にお問い合わせください。無料で資料をお送りいたします。